2024.12.10 国立環境研究所・東京スカイツリーGHG観測サイト訪問

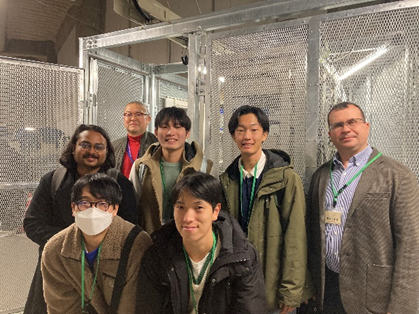

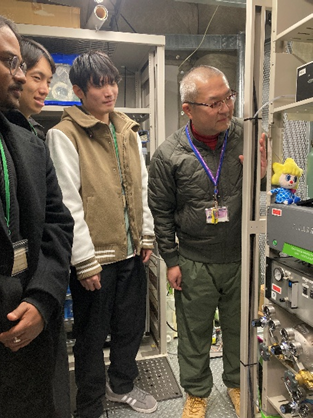

国立環境研究所は、2016年3月より東京スカイツリーにて、温室効果ガス(GHG)である二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)等の大気中濃度の連続観測を行っています*。12月10日の午後、齋藤研究室のスタッフ・学生7名で、国立環境研究所の寺尾有希夫氏のGHG観測サイトでの現地作業に同行しました。

地上高約250 mの高所にある観測サイトでは、東京圏からのCO2排出量をモニタリングするためにGHGと関連物質の観測が行われています。現地では、外気に含まれるCO2、CH4、一酸化炭素(CO)のリアルタイムの濃度変動を確認し(当日のCO2濃度は約430 ppm程度でしたが、東京の冬季の地上濃度としては低めということでした)、CO2の濃度変動と、CO2と同時に観測されている酸素(O2)の濃度変動を組み合わせることで、東京圏のCO2の排出源を明らかにできることなどの説明を受けました。また、同様にCO2の排出源を明らかにする研究として、フラスコサンプリングによるCO2の放射性炭素同位体比(14CO2)の観測も行っていること、特に微量な放射性同位体をどのようにして分析しているのかについても教えていただきました。

齋藤研究室ではGOSATなどの衛星データを用いたGHGの動態研究を行っていますが、リモートセンシングである衛星データのデータ質の検証にはこのような地上観測データが欠かせません。また、研究室では13CO2と14CO2の3次元モデルの開発を進めていますが、やはりそのモデルの検証のためにはCO2同位体の観測データとの比較が必要になります。今回の訪問で、地上観測データの精度を担保するために大変な手間がかかること、同位体の観測には高度な技術が必要であり、それゆえに貴重なデータであることなどをあらためて知ることができ、大変貴重な経験になりました。

当日は、風が弱く天気が安定していたので、塔体外に設置してある大気採取口の点検にも同行させてもらいました。柵があるとはいえガラス窓もない完全なオープンエア、下を見ると足がすくみましたが、雲ひとつない晴天に恵まれ、遠方に富士山のシルエットがきれいに見えました。(N. S.)

*国立環境研究所による東京スカイツリーでのGHG観測については下記を参照ください。

https://taiwa.nies.go.jp/colum/skytree.html

https://www.tokyo-skytree.jp/about/study/nature.html